| |

Zurück zum Stadtplan

|

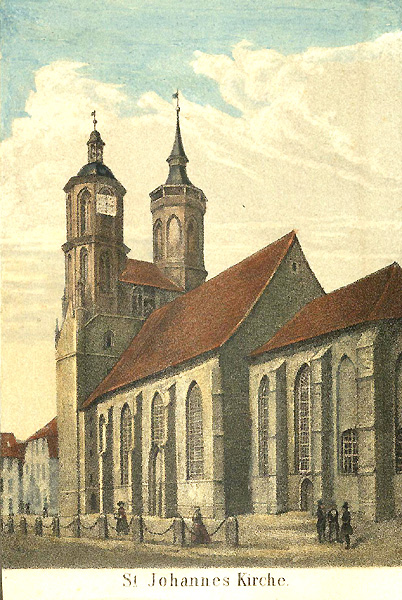

St. Johannis

Der Nordturm der gotischen Johanniskirche, in der der städtische

Türmer seine Wohnung hatte, bildete den höchsten Punkt der Telegraphenstrecke.

Der Nordturm der gotischen Johanniskirche, in der der städtische

Türmer seine Wohnung hatte, bildete den höchsten Punkt der Telegraphenstrecke.

Gauß

schrieb in diesem Zusammenhang am 13. Juni 1833 an Alexander von Humboldt:

„...Unser Weber hat das Verdienst, diese Drähte

gezogen zu haben (über den Johannisthurm und Accouchirhaus) ganz

allein. Er hat dabei unbeschreibliche Geduld bewiesen. Fast unzählige

Male sind die Drähte, wenn sie schon ganz oder zum Theil fertig waren,

wieder zerrissen (durch Muthwillen oder Zufall)... “

1845 berichtet

Gauß dem Astronomen Heinrich Christian Schumacher von dem spektakulären

Ende der Telegraphenleitung, bei dem beinahe der Nordturm der Johanniskirche

in Brand geraten wäre:

„Der auf den Johannisturm aufgefallene sehr starke Blitzschlag

hat sich wahrscheinlich ganz auf diese Drähte verteilt, sie alle

zerstört, in teils größere, teils kleinere Stücke

zerlegt, Stücke von vier bis fünf Zoll Länge und zahllose

Kügelchen wie Mohnkörner, die alle einen prachtvollen Feuerregen

gebildet haben.

[...] Schaden ist gar nicht geschehen, außer dass einer Dame von

herabfallenden glühenden Drahtstücken ein paar Löcher durch

den Hut gebrannt sind, aber sehr wahrscheinlich haben die Drähte

den Turm geschützt, der gar keine Ableitung darbietet, und, entzündet,

bei dem heftigen Sturm vielleicht Bibliothek und Stadt in große

Gefahr gebracht haben würde.“

Zur

Johanniskirche

Die Johanniskirche ist die größte der Göttinger Kirchen; bis zur Brandkatastrophe

im Januar 2005 prägte sie mit ihrer Doppelturmfassade die Silhouette der

Stadt.

Von einem romanischen Vorgängerbau hat sich ein Portal an der Nordseite

erhalten, das aus der Zeit um 1235 stammt.

Zu Beginn des 14. Jahrhunderts wurde ein gotischer Neubau begonnen, der

rund 50 Jahre später vollendet war. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde

die Johanniskirche in ihrem Inneren grundlegend umgestaltet. In den Jahren

1791/92 wurde nach Plänen von Georg Heinrich Borheck die Höhe des Chores

um etwa 3 m reduziert; im Chor wurde das gotische Gewölbe beseitigt.

An Stelle des Altars aus dem 17. Jahrhundert errichtete Borheck einen

Kanzelaltar.

Der Kanzelaltar

der Johanniskirche auf einem historischen Foto:

Die

Johanniskirche auf einer historischen Postkarte:

zurück

zurück

|

|