| |

Zurück zum Stadtplan

|

Das Physikalische

Kabinett im Akademischen Museum

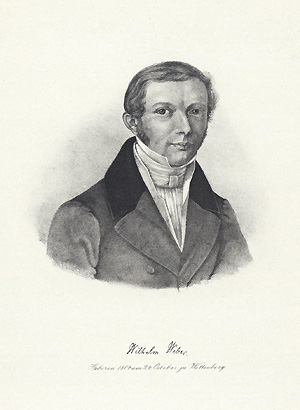

Im Flügel des ehemaligen Paulinerklosters am Papendiek war neben

dem Akademischen Museum auch das Physikalische Institut untergebracht,

die Arbeitsstätte von Wilhelm Weber.

Im Flügel des ehemaligen Paulinerklosters am Papendiek war neben

dem Akademischen Museum auch das Physikalische Institut untergebracht,

die Arbeitsstätte von Wilhelm Weber.

Um für seine Leitungsführung günstige Räumlichkeiten

im Akademischen Museum zu erhalten, stellte Weber beim Hannoverschen Universitätskuratorium

im Februar 1832 den Antrag auf ein Zimmer im mittleren Stockwerk. Das

Kuratorium bat die anderen für das Gebäude zuständigen

Professoren, den Obermedizinalrat Johann Friedrich Blumenbach (1752–1840),

Hofrat Johann Friedrich Ludwig Hausmann (1782– 1859) und Hofrat

Johann Friedrich Osiander (1787–1855), daraufhin um ihre Stellungnahme.

Diese zeigten sich Webers Wunsch gegenüber offenbar wenig aufgeschlossen

und überließen es ihrem Assistenten Ernst Friedrich Herbst

(1803–1893), einen Kompromiss vorzuschlagen. Daraufhin eröffnete

das Kuratorium Weber:

„daß zur Anstellung der optischen Versuche ihm zwar ein Zimmer

im academischen Museo nicht überwiesen werden kann, da keins von

den in diesem Gebäude befindlichen Zimmern für jetzt zu entbehren

ist. Dagegen kann ein, im mittleren Stockwerk des Musei befindlicher Vorplatz,

welcher ziemlich geräumig, sehr hell und bedielt sein soll, [...]

von dem Professor Weber zur Anstellung optischer Versuche inskünftige

benutzt werden und überlassen Wir daher demselben, hiervon den Umständen

nach Gebrauch zu machen.“

Weber wurde also kein Raum zugewiesen, sondern er musste seine Geräte

auf dem Flur installieren. In der Korrespondenz wird irrtümlicherweise

einige Male „optisch“ statt „elektrisch“ gebraucht,

was zeigt, dass Kenntnisse über Elektrizität auch in universitären

Kreisen noch nicht allgemein verbreitet waren.

Sowohl bei Weber im Physikalischen Kabinett als auch bei Gauß in

der Sternwarte waren je eine Sende- und eine Empfangseinheit aufgestellt

und mittels der Telegraphenleitung verbunden.

|

|

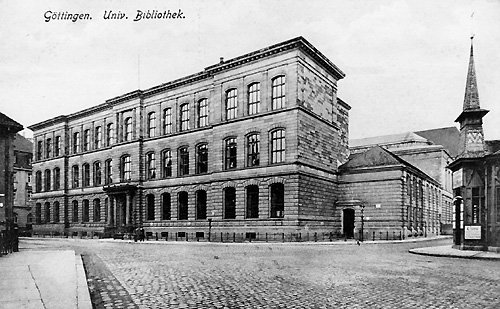

Die

Ecke Papendiek/Prinzenstraße um 1910, bereits mit dem Gebäude

der Bibliothek:

zurück

zurück

|

|