James

Franck

|

Professor Hofsäß vom II. Physikalischen Institut der Universität Göttingen führt den Franck-Hertz-Versuch vor: Nachbau des Franck-Hertz-Versuchs, mit dem Franck und Hertz 1913 gemeinsam Stoßversuche zwischen Elektronen und Quecksilber-Atomen durchführten. Dabei machten sie die für die Entwicklung der Quantentheorie bedeutsame Entdeckung, dass die Atome mit der gleichen Energie quantenhaft angeregt und durch UV-Strahlung abgeregt werden. |

Im Jahre 1913 postulierte Niels Bohr, dass Atome nur konkrete Energieniveaus einnehmen können, d.h. ein Atom kann erst ab einer bestimmten Energie angeregt werden. Diese Energie kann durch einen Stoß zwischen einem Elektron und einem Atom zugeführt werden.

Den

Physikern Franck und Hertz gelang es 1913 mit diesem Versuch, die Energiezustände

der Atomhülle experimentell zu untersuchen. Beim Franck-Hertz-Versuch

dienen Quecksilberatome als Stoßpartner des Elektrons. Trifft das Elektron

auf das schwerere Hg-Atom, so gibt es einen Teil seiner Energie ab und fliegt

langsamer weiter.

Der Franck-Hertz-Versuch dient zum Nachweis der diskreten Elektronenorbitale

in Atomen. Wie von Bohr als Postulat aufgestellt, können Elektronen nur

»gequantelte« Energien aus einem Stoß aufnehmen. Beim Zurückfallen

in den energetisch niedrigeren Zustand werden Photonen entsprechender Wellenlänge

ausgesandt.

Das

Experiment zeigte, dass nur bei bestimmten Energiewerten eine Anregung der

Atomhülle gelingt, also eine Aufnahme der zugeführten Energie geschieht.

Wenn die Energie der Elek-tronen geringer als die niedrigste Anregungsenergie

der Atome ist, sind nur elastische Stöße möglich. Die innere

Energie der Atome wird dann nicht geändert, auch die Elektronen behalten

ihre kinetische Energie fast vollständig. Bei ausreichender Energie der

Elektronen sind unelastische Stöße möglich; d.h. die Elektronen

verlieren einen Teil ihrer kinetischen Energie an die Atome. Dieser Energiebetrag

entspricht genau der Anregungsenergie von 4,9 eV des Hg-Atoms.

Wichtigstes Resultat des Franck-Hertz-Versuchs ist zum einen, dass dieser

Schwellenwert existiert, und zum anderen, dass er genau gleich dem Planckschen

Energiequantum für die Resonanzlinie des Quecksilberdampfes ist. Dies

war eine wichtige Bestätigung der Grundannahmen der neuen Bohrschen Theorie

des Atoms.

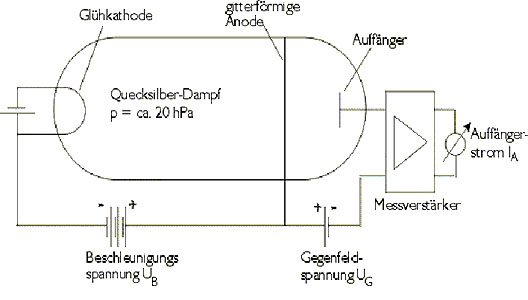

Skizze des Franck-Hertz-Rohres

Skizze des Franck-Hertz-Rohres

Eine Franck-Hertz-Röhre enthält eine kleine Menge Quecksilber, das bei Betriebstemperatur verdampft vorliegt. In der Röhre befindet sich neben Kathode und Anode ein Gitter, das stark positiv gegenüber der Kathode geladen ist, um die dort emittierten Elektronen in Richtung der Anode zu beschleunigen, wobei sie das Gitter durchfliegen. Gegenüber der Anode ist das Gitter schwach positiv geladen um Elektronen anzuziehen, die nicht durch die Beschleunigungsspannung frei geworden sind, also ungerichtet fliegen, bzw. ihre Energie durch einen (inelastischen) Stoß abgegeben haben. Auf diese Weise werden nur Elektronen einer von der Gegenspannung abhängigen Minimalenergie als Anodenstrom registriert. Dies ermöglicht erst, den für den Franck-Hertz-Versuch charakteristischen Kurvenverlauf zu messen.